随着社会经济的发展和财富的积累,作为正规金融服务合理补充的民间借贷日趋活跃。为了进一步规范民间借贷行为,保持社会融资规模合理增长,最高人民法院在2020年8月及12月两次修正2015年最高人民法院公布施行的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(下称“2015《民间借贷规定》”),新民间借贷司法解释自2021年1月1日起与民法典同步施行。

合同效力的法律规定集中体现了国家对某类行为的态度。《新民间借贷司法解释》第13条规定了民间借贷合同无效的具体情形,反映了国家对民间借贷活动的管控和规制。由于该条第(二)项、第(四)项改动较小,本文将结合既往司法裁判,就《新民间借贷司法解释》中第(一)项金融转贷问题、第(三)项职业放贷问题进行初步解读。

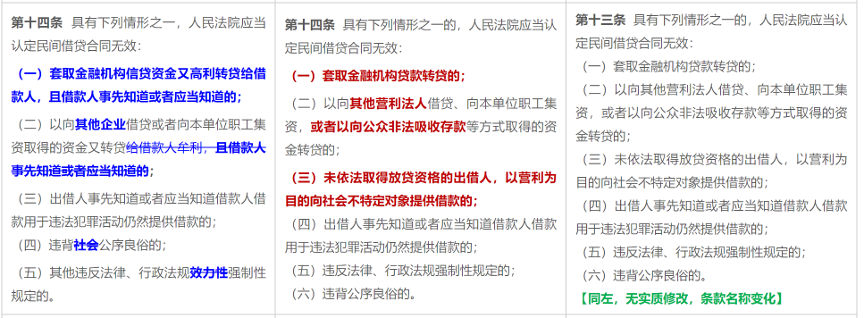

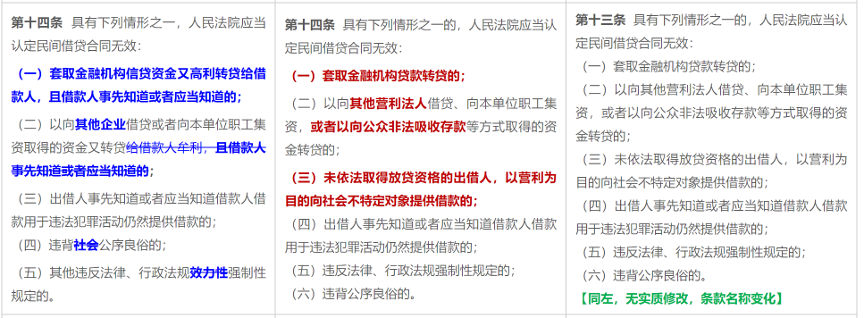

(上述图片从左往右依次为2015《民间借贷规定》《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(2020年8月修正)、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(2020年12月修正)关于民间借贷合同无效情形的条款规定)

在2020年度进行两次修正之前,司法实践中各法院通常以2015《民间借贷规定》第十四条第(一)项规定“套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人,且借款人事先知道或者应当知道的”认定金融转贷合同效力,其认定要件包括款项来源为金融机构的信贷资金、出借人进行高利转贷、借款人明知或应知等方面。

此前司法实践中,部分法院以未满足牟利为由肯定了转贷合同的效力。例如吉林省高级人民法院在(2021)吉民终188号案件中提出,“城建集团、中信银行、筑居公司签订的《委托贷款合同》中约定的贷款利率为年利率4.7647%,城建集团与国家开发银行股份有限公司签订的《人民币资金借款合同》约定的贷款利率为年利率4.495%,城建公司主张利率差额为该公司开具增值税专用发票需缴纳的税款,且城建公司已为筑居公司开具了增值税专用发票。因此,在《委托贷款合同》的实际履行过程中城建集团并未牟取任何利益,不属于《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条规定情形,故《委托贷款合同》在不违反国家法律强制性规定的条件下依法成立及生效。”陕西省高级人民法院在(2020)陕民终931号判决中则以借款合同明确约定“借款计息、结息方式与原贷款合同一致”,肯定了该借款合同的效力。

部分法院以贷款用途未改变为由肯定了转贷合同的效力。例如吉林省高级人民法院在(2021)吉民终188号案件中提出:“因城建集团与国家开发银行股份有限公司约定借款用途为“解放西路西改造项目”,案涉《委托贷款合同》约定的贷款用途亦为“解放西路西改造项目”,城建集团向筑居公司提供借款并未违反其向国家开发银行股份有限公司贷款用途。”

部分法院以案涉资金并非信贷资金为由肯定了转贷合同的效力。最高人民法院在(2019)最高法民终172号判决中明确:“即便宏泽公司所述费铮翔的贷款系通过股权质押方式由证券机构获得属实,不考虑该借贷行为的性质,仅从类型上看,该借贷因存在股权质押担保,也不属于信用贷款,不能纳入《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条第(一)项规制的范围。因此,宏泽公司依据前述司法解释的规定主张借款合同无效,不能成立。”贵州省高级人民法院在(2020)黔民终443号案件中认为:“和平兴业公司与六盘水市商业银行贵阳分行签订的系《银行承兑协议》并不是信用贷款,和平兴业公司在银行签发银行承兑汇票前,需要存入相应的保证金,和平兴业公司将银行承兑汇票贴现后的取得资金属于自有资金,其出借给润达房开使用,不同于将银行信贷资金予以转贷的情形,双方约定润达房开向和平兴业公司支付费用并不违反法律行政法规强制性规定。”

至于如何认定套取金融机构信贷资金,则未形成统一标准。例如最高人民法院在(2019)最高法民终1948号案件中认为,“经审查,物产金属集团企业信用报告显示2014年物产金属集团从银行共有7笔美元贷款,物产金属集团提供的证据能够证明上述借款的用途均为办理进口业务信用证或进口押汇业务,且无证据证明上述银行美元贷款直接转用于本案资金融通。根据物产金属集团提供的中国工商银行客户存款对账单,截至2014年12月24日,其1202020109004500740账户的账面余额为386870269.81元。物产金属集团从上述银行账户向鲁丽钢铁支付案涉2.1亿元款项后,2014年12月25日上述账户的资金余额仍有319573931.97元,可以证明物产金属集团具有充足的资金和能力向鲁丽钢铁支付案涉款项。鲁丽钢铁主张物产金属集团存在高利转贷行为,借贷行为应认定无效,依据不足。”

对于金融转贷问题,在2020年修正之前,最高人民法院就已在《全国法院民商事审判工作会议纪要》(下称“《九民纪要》”)第五十二条强调了民间借贷中,出借人的资金必须是自有资金。“出借人套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为,既增加了融资成本,又扰乱了信贷秩序,根据民间借贷司法解释第14条第1项的规定,应当认定此类民间借贷行为无效。人民法院在适用该条规定时,应当注意把握以下几点:

一是要审查出借人的资金来源。借款人能够举证证明在签订借款合同时出借人尚欠银行贷款未还的,一般可以推定为出借人套取信贷资金,但出借人能够举反证予以推翻的除外;

二是从宽认定“高利”转贷行为的标准,只要出借人通过转贷行为牟利的,就可以认定为是“高利”转贷行为;

三是对该条规定的“借款人事先知道或者应当知道的”要件,不宜把握过苛。实践中,只要出借人在签订借款合同时存在尚欠银行贷款未还事实的,一般可以认为满足了该条规定的‘借款人事先知道或者应当知道’这一要件。”

新民间借贷司法解释顺应上述《九民纪要》规定,对2015《民间借贷规定》第十四条第(一)项做了如下修正:

1. 将“信贷资金”改为“贷款”,以避免对贷款性质产生歧义。

此前根据《中国人民银行贷款通则》第九条规定,金融贷款包括信用贷款、担保贷款和票据贴现。信用贷款系指以借款人的信誉发放的贷款,借款人无需提供担保。前述司法案例中部分法院即以款项非信贷资金而肯定了转贷合同的效力。套取信用贷款或担保贷款,均为套取金融机构款项行为,本次修正改为“贷款”可避免司法实践中关于贷款性质的分歧,以统一适用标准。

2. 删除了“高利”要求。

如前所述,此前实践中有部分案例的转贷利息差较小甚至一致,此种情况主要出现在套取金融机构贷款的企业或个人具备从金融机构贷款的条件,而需要资金的企业或个人不具备,前者基于一定的利益考虑,向金融机构贷款并将该贷款再转借贷给后者。对于此种情况,最高人民法院民事审判第一庭编著的《最高人民法院新民间借贷司法解释》中明确提出:“虽然转贷行为不存在牟利,但是它违背了民间借贷的资金来源应为自有资金的规范要求,且为了其他企业和个人使用资金需求而套取金融机构贷款,本身也是规避监管、扰乱金融秩序的行为,故对此类合同也应当认定为无效。”从立法目的来看,本条规定之所以限制套取金融机构贷款进行转贷,也是为了维护金融秩序,并非仅仅限制转贷牟利行为。

3. 删除了“借款人事先知道或应当知道的”的条件要求。

本规定修正前,依本项规定认定合同无效需要有“借款人事先知道或应当知道的”的前提条件,故借款人主张合同无效,需要承担其事先知道或应当知道的举证责任。修正后,依本项规定认定合同无效,只要有证据证明出借人在出借款项的同期尚有金融机构贷款债务未偿还即可,减轻了借款人的举证责任。出借人如主张其出借的款项并非从金融机构套取,则其需对款项来源承担举证责任。

需说明的是,关于款项来源是否为金融机构贷款的认定目前还存在一定争议,需根据案件具体事实加以综合认定。根据《九民纪要》第五十二条,借款人只要证明出借人尚有金融机构贷款未偿还即可推定款项来源于金融机构贷款。郑学林、刘敏、张纯、唐倩所撰文章《新民间借贷司法解释的理解与适用》则认为:“认定是否构成套取金融机构贷款转贷的具体情形时,还应当综合出借人的贷款用途、出借人的金融贷款与用于出借的款项是否可以区分等方面加以综合考虑。”

如最高人民法院在(2021)最高法民终644号判决中根据前后借款时间与金额,以及出借人的自认等因素认定案涉款项来源于银行贷款,“依据施维明、许维楠提供的《流动资金借款合同》,该合同约定的借款金额与泓信公司向施维明的借款金额一致,借款时间与泓信公司向施维明的借款时间相近,且施维明也自认富利友公司向银行贷款1500万元时,其仍实际控制富利友公司,因此,应认定泓信公司的上述1500万元借款来源于2014年1月3日富利友公司向银行的贷款。”广州市中级人民法院在(2021)粤01民终23225号案件中则认为涉案款项出借账户在出借款项前拥有重组款项,且未发现有银行贷款记录,同时基于诚信原则,双方多次的借款交易中,借款人从未对款项的有效性进行质疑。尽管该案件出借人在《律师函》中出现自认款项来自银行周转资金等不利表述,法院仍综合认定涉案借款不属于套取金融借款。

有观点提出,出借人有尚未归还的长期消费贷款不宜一概认定为出借资金为贷款资金。原因在于,当前房贷、车贷等长期消费贷款普遍存在,大多自然人或法人均存在不同金额的消费贷款。而且与其他贷款不同的是,此类贷款的目的通常出于生活目的,与扰乱金融秩序、损害公共利益关联性较低,款项也通常支付给第三人商家而非贷款人,因此应当综合审查出借人是否存在套取贷款行为。例如江苏省苏州市中级人民法院在(2020)苏05民终3866号案件中认为:“出借人套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为,既增加了融资成本,又扰乱了信贷秩序,应当认定此类民间借贷行为无效。在签订借款合同时出借人尚欠银行贷款未还的,一般可以推定为出借人套取信贷资金,但出借人能够举反证予以推翻的除外。郎金龙在向钱志恒出借款项时虽尚欠银行贷款未还,但系为个人住房的生活目的,不宜简单地归入扰乱金融秩序、损害社会公共利益而致无效的范围,且案涉借款亦非来源于该笔银行贷款。现郎金龙对于钱志恒已自愿支付款项的利息计算未超过年利率36%,不违反法律规定。综上所述,上诉人的上诉请求部分成立,予以支持。”

《新民间借贷司法解释》第十三条第(三)项关于职业放贷合同无效的规定,是本次修正新增的内容。对于职业放贷行为,法律并无明确规定,但是本次修正前也有部分司法解释涉及到该项内容。

2019年《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》(下称“《非法放贷意见》”)中规定,违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序的行为属于职业放贷,并规定“经常性地向社会不特定对象发放贷款”,是指2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上。

2019年,最高人民法院出台《九民纪要》第五十三条规定:“未依法取得放贷资格的以民间借贷为业的法人,以及以民间借贷为业的非法人组织或者自然人从事的民间借贷行为,应当依法认定无效。同一出借人在一定期间内多次反复从事有偿民间借贷行为的,一般可以认定为是职业放贷人。民间借贷比较活跃的地方的高级人民法院或者经其授权的中级人民法院,可以根据本地区的实际情况制定具体的认定标准。”

司法实践中,法院通常依据《合同法》第五十二条第(五)项“违反法律、行政法规的强制性规定”认定此类型合同无效。因《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条规定,未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位和个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。该强制性规定直接关系国家金融管理秩序和社会资金安全,事关社会公共利益,属于效力性强制性规定。职业放贷人违反国家法律规定,经常性出借资金,扰乱国家金融秩序,法院依法认定合同无效,例如(2017)京民初140号、(2019)甘民终722号、(2019)豫1025民初1997号案等,法院均以上述裁判路径认定案涉借款合同无效。

此次修正借鉴上述规定精神和司法实践,对职业放贷行为作了明确界定,即“未依法取得放贷资格的出借人,以营利为目的向社会不特定对象提供借款的”。据此,判定是否属于职业放贷有以下几个要件:

1. 放贷人是否依法取得放贷资格。

如前所述,根据《中华人民共和国银行业监督管理法(2006年修订)》第十九条规定,未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。

2. 借贷行为是否以营利为目的。

通常出借人收取利息或资金占用费即可视为营利,并不以高利为要求。

3. 是否向社会不特定对象提供借款。 若借款人为特定对象,即使放贷行为具有经常性,也可认定为同一对象的多次交易行为。北京市高级人民法院在(2020)京民终159号案件中认为借款人均为同一对象,不符合向社会不特定对象提供借款的要求,认定案涉借款有效。

4. 放贷行为是否具有经常性。

该要件需结合案件事实进行判断,各地方法院对此也出台了不同规定。《天津法院民间借贷案件审理指南(试行)》规定:“同一原告或者关联原告在两年内向全市法院提起民间借贷案件5件以上,或者出借人在两年内向社会不特定人出借资金3次以上的,一般可以认定出借人的放贷行为具有营业性。”《江苏省高级人民法院关于建立疑似职业放贷人名录制度的意见(试行)》则规定:“同一出借人及其实际控制的关联关系人作为原告一年内在全省各级人民法院起诉民间借贷案件5件以上的,该出借人应当纳入疑似职业放贷人名录。”浙江省《依法严厉打击与民间借贷相关的刑事犯罪强化民间借贷协同治理的会议纪要》则规定得更为细致:“纳入‘职业放贷人名录’,一般应当符合以下条件:1. 以连续三年收结案数为标准,同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷案件(含诉前调解,以下各项同),或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的;2. 在同一年度内,同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及10件以上民间借贷案件,或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及15件以上民间借贷案件的;3. 在同一年度内,同一或关联原告在同一中级法院及辖区各基层法院涉及民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上,或者涉及民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上的。”需注意的是,最高人民法院民事审判第二庭编著的《〈全国法院民商事审判工作会议集要〉理解与适用》中指出,各地如果制定有关非法放贷认定标准,不能比《非法放贷意见》的标准宽。

此外,认定职业放贷还可以根据案件具体事实进行综合认定,比如出借人是否公开推介、宣传或明示出借意愿、借款合同格式化程度、出借金额、资金来源等特征来认定民间借贷是否为职业放贷行为。对此,浙江省《依法严厉打击与民间借贷相关的刑事犯罪强化民间借贷协同治理的会议纪要》在前述关联案件数量要求的规定下,增加具体情形下的认定要求:“符合下列条件两项以上,案件数达到第1、2项规定一半以上的,也可认定为职业放贷人:(1)借条为统一格式的;(2)被告抗辩原告并非实际出借人或者原告要求将本金、利息支付给第三人的;(3)借款本金诉称以现金方式交付又无其他证据佐证的;(4)交付本金时预扣借款利息或者被告实际支付的利息明显高于约定的利息的;(5)原告本人无正当理由拒不到庭应诉或到庭应诉时对案件事实进行虚假陈述的。”

为了减轻司法实践中借款人举证的困难,部分地方还规定了法院主动建立职业放贷人名录或主动进行关联案件检索。

例如《江苏省高级人民法院关于建立疑似职业放贷人名录制度的意见(试行)》规定“审理民间借贷案件首先要进行关联案件查询”,建立疑似职业放贷人名录制度。《天津市高级人民法院、天津法院民间借贷案件审理指南(试行)》提出“审理民间借贷案件,应当对是否构成职业放贷或虚假诉讼进行关联案件检索”。

可以看出,《新民间借贷司法解释》中关于民间借贷合同效力无效的认定做出较大修改,特别是对金融转贷与职业放贷问题进行了更严格的规制,充分体现出国家对民间借贷行为的规范方向,显示了监管层对于遏制非法转贷、放贷行为的强硬态度。

.jpg)